Sarcofago Varigotti 3D

Il sarcofago di Varigotti

Un esempio di riuso di un marmo antico

Durante gli interventi condotti nel 1947-1951 da Nino Lamboglia e Bruna Ugo nella chiesa di San Lorenzo vecchio, dalle demolizioni di alcune murature che suddividevano gli spazi interni della chiesa furono recuperati numerosi frammenti di marmo bianco, che portarono alla parziale ricomposizione di un sarcofago decorato a strigilature, databile al IV secolo d.C.

Il lato posteriore del sarcofago era stato rilavorato alla fine dell’VIII secolo, durante il periodo franco carolingio, con una nuova decorazione a croci gigliate inserite in un doppio intreccio di cerchi e losanghe costituite da nastri di vimini perlinati. Piccoli elementi vegetali occupavano invece gli spazi liberi.

Si tratta di un motivo decorativo, in questo caso eseguito con una incisione poco marcata, riconducibile a un gruppo di ignoti scultori itineranti, appartenenti a quella che è stata definita come la “bottega delle Alpi Marittime”, attiva nella seconda metà dell’VIII secolo tra Liguria di Ponente, Piemonte meridionale e Francia sud-orientale.

Croci gigliate compaiono infatti su lastre scolpite altomedievali rinvenute nelle chiese di San Paragorio a Noli, nella tomba ad arcosolio del Battistero di Albenga, nella cattedrale di Ventimiglia, nelle abbazie di San Dalmazzo di Pedona e di Novalesa, nella tomba di San Ponzio a Cimiez e in altri centri provenzali.

In base alle parti pervenuteci e alle descrizioni letterarie, si trattava di un sarcofago strigilato verosimilmente destinato a un militare di alto rango, raffigurato avvolto nel suo mantello e con la mano sull’elsa della spada, affiancato da un giovane ignudo e da figure mitologiche di sirene.

All’interno del sarcofago si osserva un lieve rialzo del fondo, destinato al capo del defunto, mentre su un lato minore è presente un foro, forse legato a un suo reimpiego come vasca di fontana.

Il motivo decorativo a strìgile, cioè lo strumento in bronzo o in altri materiali usato dagli antichi greci e romani nelle terme e nelle palestre per detergere il corpo da unguenti a base di olio con polvere di pomice, è tipico di sarcofagi prodotti in marmo bianco greco del Proconneso nel III-IV secolo d.C. e inviati a Roma o in altre officine dell’impero dove venivano personalizzati da scultori attivi in botteghe locali con la raffigurazione del defunto.

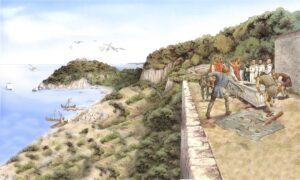

Non sappiamo quando il sarcofago giunse nella chiesa di San Lorenzo, con ogni probabilità trasferito via mare dopo il suo recupero in un momento imprecisato in una necropoli di età imperiale di un centro urbano che possiamo ipotizzare posto tra la Provenza e l’area tirrenica.